“刷脸付出”正成为移动付出的新赛道。当时,付出宝、微信等付出巨子正竞相发力布局“刷脸付出”商场。近来,央行相关负责人也表明,“刷脸付出”线下已根本具有试点运用的条件。记者了解到,有关部分将发布人脸辨认范畴相关金融规范,以清晰人脸信息收集、传输、存储、运用等环节的安全办理要求。

“刷脸付出”所运转的技能支撑来自于人脸辨认技能,而这一付出新形式之所以近年来敏捷鼓起,原因在于它首要能为运用该形式的商家供给增益,以主动付出代替收银员,削减人工本钱。而关于客户而言,运用“刷脸付出”可以削减长期排队等待时间,消费体会更好。

而付出巨子们对“刷脸付出”形式的推行,不只可以完成“卖货”——向商家出售刷脸付出设备获取收益,更重要的是取得“人脸”相关数据,并结合用户其他数据,然后为后续的用户画像深度研讨、大数据沉积和剖析供给根底。

可是,比较于传统的暗码付出,人脸是个别最为显着的生物特征之一,一旦被盗用、乱用,对用户隐私和资金安全的危害性更大。前一阵子换脸软件“ZAO”所引发的争议,正反映出大众关于人脸辨认技能乱用所带来巨大危险的忧虑。面部数据在用户不知情的状况下,被移植到其他范畴尤其是金融范畴,是否会导致很多的用户“人脸付出”盗刷事情?

尽管有付出组织回应称,“刷脸付出”选用的是3D人脸辨认技能,在进行人脸辨认前,也会经过软硬件结合的方法进行检测,来判别收集到的人脸是否是相片、视频或许软件模仿生成的,借此能有用地防止各种人脸假造带来的身份冒用状况。此外,在进行人脸辨认后,部分用户还需求输入与账号绑定的手机号进行校验,进一步提高了安全性。但也有国有大行网络金融部负责人表明,其团队于2019年头找权威组织做过人脸辨认相关的检测,“在活体检测、视频进犯等方面存在必定危险。后台算法晋级尽管会使防控作用有必定提高,可是相似换脸的进犯要挟会一向存在”。

就此而论,“刷脸付出”的现有技能安全保证仍然会面对人为进犯或许数据走漏的危险。而更需求警觉的是,当很多人脸数据掌控在企业手中,就好像其他数据相同,一旦企业将其用于商业买卖或许其他非经用户授权的范畴,根据信息不对称,用户无法阻挠这一行为。那么,谁来管住企业对用户脸部数据的自在裁量权?

显着,人脸辨认范畴相关金融规范便是企图破解这一难题的准则试点。首要,跟着规范出台,将添补“刷脸付出”之前存在的法令盲区,防止“刷脸付出”在无规范、无办理的状态下持续盲目狂奔。

其次,光有规则还不行,日常办理何落地更检测有关部分的执行力。怎么对各企业在用户人脸数据各环节进行有用的定时甚至实时监测,怎么树立人脸数据走漏之后的职责追溯机制,对涉事走漏信息的企业应采纳什么样的处分规范,有待于相关部分在新规中细化。

需求指出的是,人脸数据的贮存、办理等本钱较高,技能研制和运用提高也具有相应的投入门槛,而现在市面上呈现了越来越多的人脸付出组织,那么在新规傍边,是否应对其有必定的准入门槛设定,防止那些缺少技能和其他人脸数据安全办理能力的企业把“刷脸付出”当成一门有利可图的生意、却不肯也不能承当相对应的安全办理职责。

而关于普通用户而言,来自于有关部分的法令保护是一方面,在运用“刷脸付出”时也应强化自我保护意识。比方看清人脸信息授权条款,假如其间存在含糊不清或许显着存有滥权之嫌的条款,宁可不必这家企业的服务。有关部分也应对此多加宣扬,并要求供给“刷脸付出”服务的企业,在用户运用时有清晰的危险提示,协助用户更为理性看待“刷脸付出”的利与弊,然后慎重运用。

厘清企业在获取用户人脸数据,以及办理和运用上的行为鸿沟,一起建立将“安全置于快捷之前”的大众认知。如此左右开弓,方能更好躲避“刷脸付出”所带来的各种危险危险,让人们在享用科技高效、快捷的一起也削减其副作用。这一一起办理思路也可用于其他新式科技范畴,然后让科技服务于人类而不是构成反噬。

红星新闻特约评论员 毕舸

修改 万维纲

毕业不慌,查厉来帮|爱企查携手西电学子深度体验品牌魅力

毕业不慌,查厉来帮|爱企查携手西电学子深度体验品牌魅力 史上最刺激的闪购,淘宝百亿补贴凌晨放大招,真梦里啥都有!

史上最刺激的闪购,淘宝百亿补贴凌晨放大招,真梦里啥都有! 技术与文化融合 芒果的AI全链路实践

技术与文化融合 芒果的AI全链路实践 全国人大代表刘宏志:推动数字乡村建设、激发乡村振兴“数智力量”

全国人大代表刘宏志:推动数字乡村建设、激发乡村振兴“数智力量” “千翼飞舞天际 5G闪耀广州”2023数字科技生态大会 11月10日中国·广州

“千翼飞舞天际 5G闪耀广州”2023数字科技生态大会 11月10日中国·广州 DR钻戒应急玫瑰活动在法国巴黎迅速蹿红 带火了七夕情人节

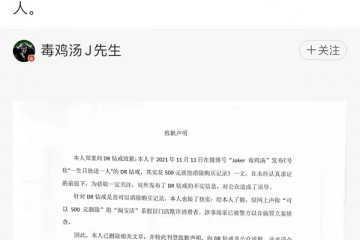

DR钻戒应急玫瑰活动在法国巴黎迅速蹿红 带火了七夕情人节 “DR钻戒可删除购买记录”谣言正式澄清 传谣者公开道歉

“DR钻戒可删除购买记录”谣言正式澄清 传谣者公开道歉 美国网件NETGEAR助力打造全屋网络覆盖利器,推出全新WiFi-6 三频AX6000

美国网件NETGEAR助力打造全屋网络覆盖利器,推出全新WiFi-6 三频AX6000